[책] 참을 수 없는 존재의 가벼움(밀란 쿤데라) 소비일지

오랜만입니다

글이 뜸했다. 그간 열심히 살고(live) 열심히 사며(buy) 여전히 많은 소비를 했다. 생산 없이 소비만 많이 하는 게 길어지니 좀이 쑤셔, 미루고 미루다 오랜만에 기록을 재개한다. 앞으로 다시 천천히 꾸준히 쓰려고 한다.

오랜만에 쓰는 소비일지의 주제는 문학이다. 올해 책을 조금 읽기는 읽었는데, 주로 비문학을 읽었어서 꽤 오랜만에 읽은 소설이었다.

철학도에게는 참을 수 없는 제목

[참을 수 없는 존재의 가벼움] 이라니 철학도라면 왠지 모르게 마음이 끌릴 수밖에 없는 제목이다. 신경 쓰이는 제목에, 몇 년째 서점을 걸어 다니며 곁눈질해 봐도 베스트셀러 섹션에 항상 있길래 꽤 오랫동안 궁금해하며 ‘언젠가 읽어야지..’ 생각하다 마침내 읽었다.

갑자기 분위기 니체

그런데, 제목부터 미리 철학 냄새를 조금 풍기기는 하지만.. 아무리 그래도 깜빡이도 없이 별안간 첫 페이지 첫 문장부터 니체의 영원회귀가 등장할 줄은 몰랐다.

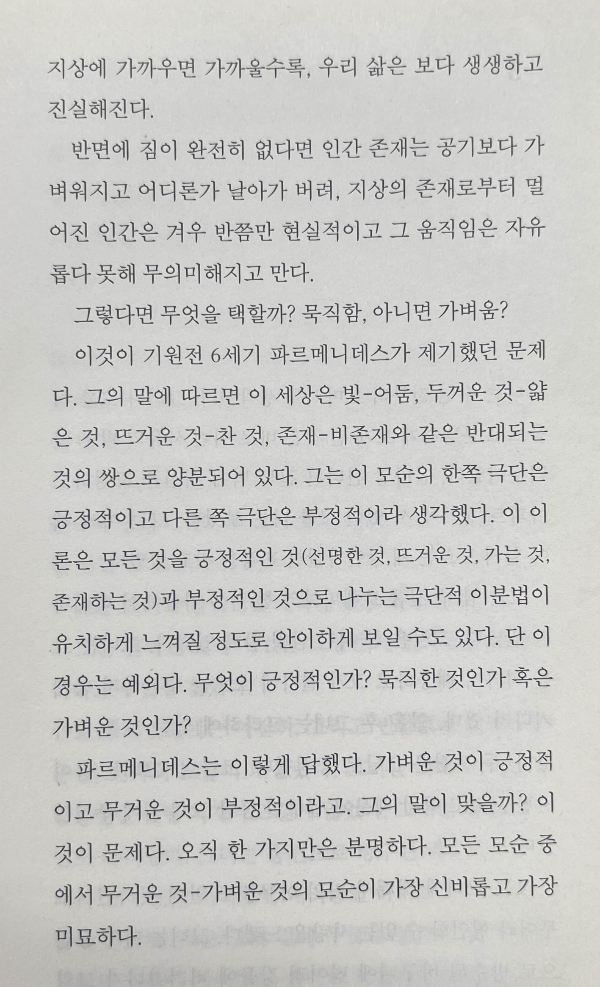

그뿐 아니라 책 전체에 걸쳐 파르메니데스니 존재니 데카르트니 하는 철학적 내용과, 그리스 신화나 성서에 대한 비유도 심심찮게 등장해서 철학에 대한 배경 지식이나 흥미가 없는 독자라면 히익 하고 도망갈 수도 있겠다는 생각을 했다.

하지만 철학 배경지식이 없어도 읽을 수 있어요

이 책은 기본적으로 철학책이 아니라 소설책이고, 철학적인 내용이 본격적으로 다양하게 나오는 것이 아니라 몇 가지가 반복해서 나오며 비유적으로 사용되는 식이기 때문에, 처음에는 온갖 철학용어가 조금 무서워(?) 보이더라도 약간의 용기만 가지면 읽는 데 큰 무리는 없을 것이라 생각한다.

그리고 이야기에서 꽤나 자주 등장하는 '파르메니데스'는 철학사에서도 근본 중의 근본에 해당하는 원류이기 때문에, 잘 모르더라도 이번 기회에 한 번 알아두면 여러분의 인생에 도움이 될 것입니다(?)... 아마도.... 진짜임..... (목소리 데크레센도)

그래서 잠시 AI에게 물어봤습니다

뭔 소리인가요?.. 🤷🏻♀️... 조금 더 쉽게 설명해 달라고 주문해 보자.

이해가 조금 되시나요..? 사실 이해가 되지 않아도 상관없다. 책을 읽는데 저 내용 자체가 중요하지는 않고 대충 좀 엄숙하고 고정되어 있고 무겁다는 느낌만 느낄 수 있으면 된다.

이제 대충 파르메니데스가 어떤 계열의 철학자인지 알고 가보자.

여전히 뭔 말인지 머리에 탁 오지 않으니 더 직설적으로 들어가 보겠다.

이제 조금은 이해할 만한 설명인 것 같은데, 이 정도만 이해하면 이 책 뚝딱 삽가능 입니다. 아마도(?)... 저를 믿으세요.. (데크레센도)

가벼움과 무거움

이야기는 [가벼움과 무거움]이라는 축을 중심으로, 주인공들의 삶이 가벼움과 무거움을 왔다갔다하며 전개된다.

인간이라는 존재는 이렇다, 또는 이래야 한다는 규정 없이 가벼움과 무거움 사이, 삶과 죽음 사이에서 흔들리고 갈팡질팡하고 왔다 갔다 하는 인간성의 다양한 면들을 읽을 수 있었던 것 같다.

장들이 짧게짧게 끊겨 있어 지루하거나 집중이 어렵진 않았지만, 사실 기본적으로 별로 유쾌한 이야기는 아니다.

초반부터 중반까지는 토마시와 테레자의 관계를 지켜보며 속이 터져서 어떻게 굴러가나 보자 하고 반쯤은 오기로 읽었던 것 같다.

후반부로 가면서는 보헤미아와 러시아와 혁명에 대한 이야기들이 나오며 이야기가 점점 무겁고 비장해지더니, 그 과정에서 주인공들이 겪는 심경의 변화가 주인공들을 새로운 곳으로 데려가고, 조금 더 지나 인간이 벗어날 수 없는 바로 그 바퀴, 생로병사의 끝으로 달려가며 점점 가벼움으로 귀결된다.

후반부로 갈수록 심각해지다가 갑자기 매우 홀가분하고 가벼운 마음으로 끝나서 마음이 조금 이상했다.

사랑 몰까

이 이야기가 던지는 화두가 여러 가지 있겠지만, 그중 중요한 화두가 사랑인 것 같다.

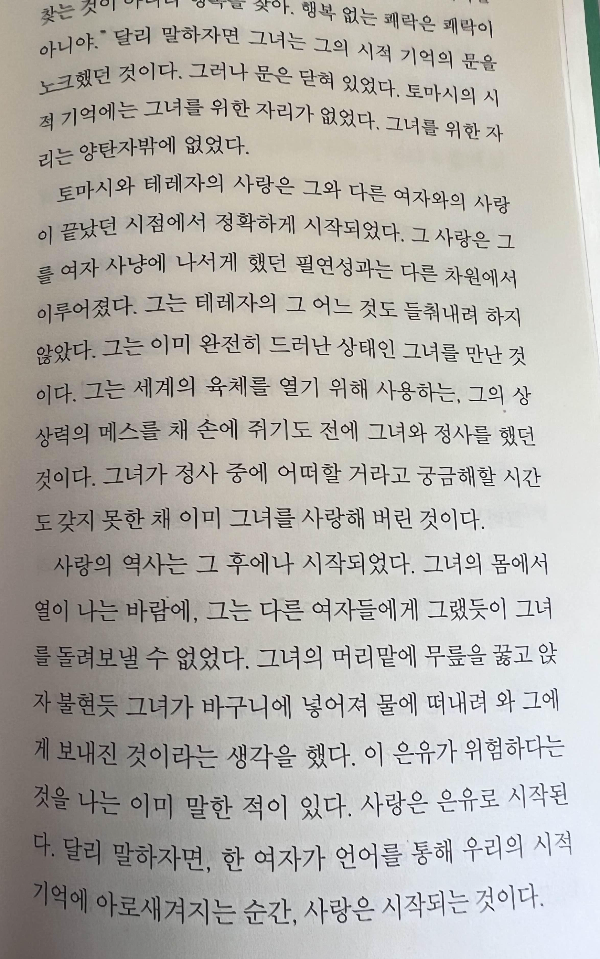

테레자의 인고의 시간과.. 토마시의 답이 없는 행보를 지켜보며.. 그리고 둘 다 그걸 던지지 않고 결국 끝까지 가져가서 노년까지 함께하는 모습을 보며 찐사랑의 구성요건은 뭘까 생각하게 되었다. 내던지는 사랑. 나의 해방일지에 나온 것처럼 돌려받을 생각 없이 결단하고 추앙하고 응원하는 사랑.

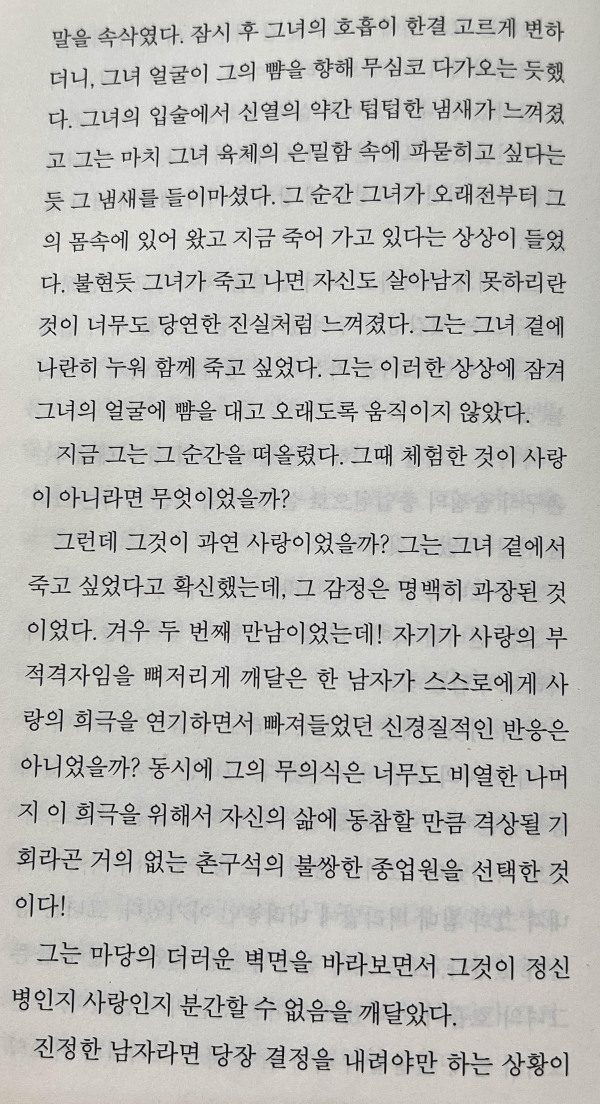

책에서도 토마시의 사랑은 이성적이거나 합리적으로 설명할 수 없다고 서술된다. (물론 토마시쉑이 평균보다 좀 더 이상한쉑이기도 하다)

그저 송진으로 방수된 바구니에 담겨 떠내려온 아기처럼 느껴지는 것, 그건 결국 측은지심과 짠함인 것일까?

처음엔 그저 토마시가 야속하고 테레자가 불쌍할 뿐이었는데 끝에 가서는 뭔가 뭉클하고 애틋해졌다. 찐사랑.. 뭘까..

'그는 마당의 더러운 벽면을 바라보면서 그것이 정신병인지 사랑인지 분간할 수 없음을 깨달았다.' 사랑은 정신병이 맞는 것 같어유..

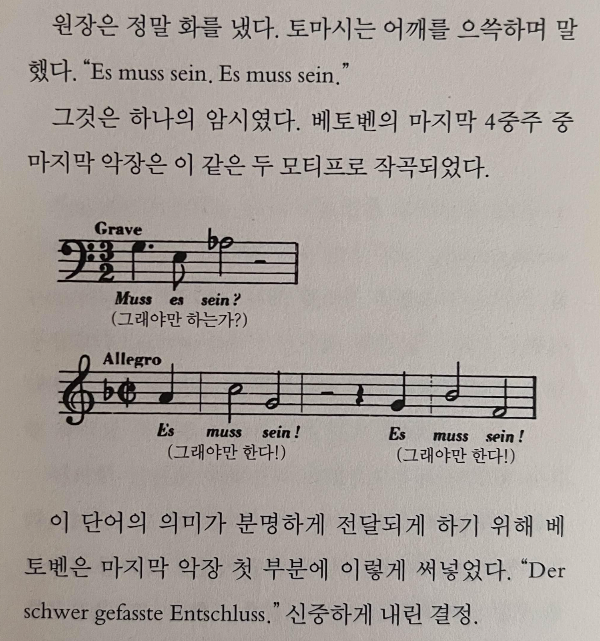

Es muss sein - 우연과 필연

Es muss sein의 진실(?)

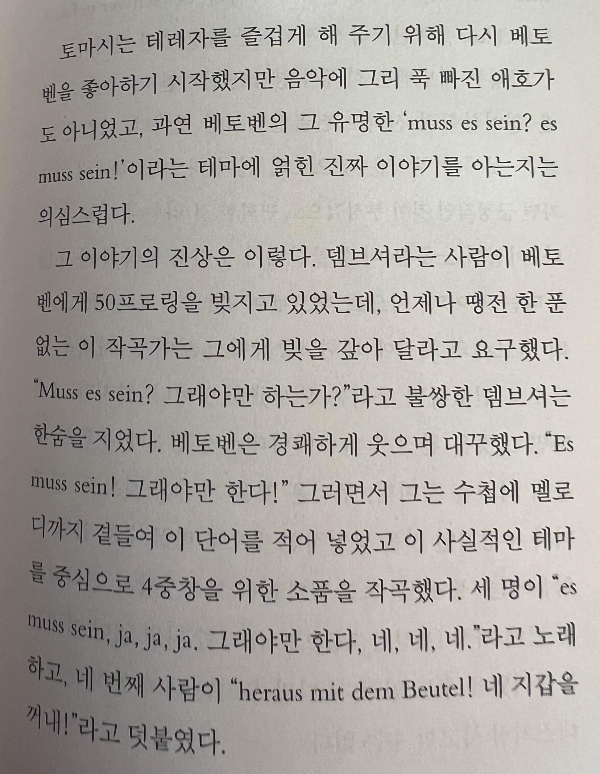

베토벤의 마지막 4중주 마지막 악장의 모티프가 된 'Es muss sein'은 무겁고 신중하고 심각한 느낌을 주지만,

실은 전혀 엄숙한 상황이 아니라 일상적이고 가벼운 상황이었던것임.. '칸트의 언어로는 안녕!이라는 말도 그럴듯하게 발음하면 형이상학적인 주제와 흡사하게 될 수 있다'.

그리고 무거움에 대한 토마시의 신경질

동물에 대한 사랑

카레닌의 이야기를 통해, 인간에 대한 사랑뿐 아니라 동물에 대한 사랑으로 시각이 확장된 것도 좋았다.

카레닌의 시간 개념은 인간처럼 쭈욱 펼쳐진 일직선이 아니라 원형이라는 구절에서 꽤 예전에 읽은 적 있는 '고양이에겐 과거와 미래의 개념이 없다'는 기사가 떠올랐었다.

인간끼리의 사랑은 아무리 생각해도 상당히 골치가 아픈 측면이 많다 생각하고, 동물에 대한 (이해관계가 없는) 사랑이 더 순수하다고 보는 시각에도 공감이 많이 갔다.

오랜만에 보는 말을 껴안는 니체의 일화

인간성이란!

기타

드라마에 대한 동경

권좌에 앉은 바보가 면죄될 수 있느냐

몰랐다는 것은 면죄부가 될 수가 없는 것이다. 그래서 평소에 정신을 조금 차리고, 알려고 최소한이라도 노력할 필요가 있는 것 같다.

키치

'키치'라는 독특한 개념이 기묘하고 야릇하게 느껴졌다.

고등학생 때 공부했던 어떤 대입 논술 케이스에서 사람이 배설물에 대해 혐오감을 느끼는 이유에 대한 주제가 있었는데, 당시에 그것을 매우 진지하게 논하고 증명하는 행위가 어이가 없기도 하고 주제 자체가 약간 충격적이기도 해서 아직도 기억에 남는다. 그것은 키치였군요...

사람에 대한 흥미로운 분류

여기까지, 주요하게 느꼈던 점들과 인상 깊었던 부분들을 기록해 보았다.

가벼웠다 무거웠다 하는 우리네 인생

앞서 언급했듯 이 책은 과히 밝고 유쾌한 이야기는 아니며 가벼움이냐 무거움이냐 한다면 무거움에 가깝다. 그래서 약간 심각한 얼굴로 읽으며 골치가 아프기도 했지만, 질량 없이 너무 가벼워 날아가 버릴 것만 같은 덜컹거리는 출퇴근길 지하철에서 틈틈이 골몰해서 읽는 재미가 있었다.

어떻게 살고 싶은가

인생을 어떻게 사는 것이 좋은가, 가볍게 사는 게 좋은가 무겁게 사는 게 좋은가 한다면 사람마다 답은 다를 것 같다. 각자 자기가 가지고 있는 가벼움과 무거움의 비율이 다르고, 또 행복한 삶을 위한 최적의 레시피도 다르기 때문에.

나는 내 스스로 생각하기에 무거움을 좀 많이 갖고 태어난 것 같아서 좀 더 가볍게 살 필요는 있다는 생각을 요즘 많이 한다. 인생을 너무 심각하고 비장하게 사는 건 좋지 않은 것 같다.

그렇지만 마냥 가볍게만 살고 싶지도 않아서(애초에 그게 되지도 않겠지만 - 아무리 떠 올려도 물속으로 자꾸 가라앉는 통나무처럼), 무거움과 가벼움 양쪽을 잘 왔다 갔다 하면서 그 줄타기를 즐기면서 사는 것이 가장 좋은 것 같다.

나는 인생이 서핑과 꽤 비슷하다고 생각하는데, 서핑할 때 크고 작은 수많은 파도를 보내고 파도를 골라 타서 균형을 잘 잡아야 하는 것처럼, (내 추구미대로) 잘 살려 한다면 인내심도 필요하고 평정심도 필요하고 결단력도 필요한 것 같다.

어린아이의 정신

결국 요즘 내가 추구하는 것은 가볍게, 즐겁게, 긍정하는, 니체가 말했던 어린아이의 정신이다.

낙타 > 사자 > 어린아이로 가는 정반합이 말이 꽤 된다고 느껴졌었다. 나는 사실 낙타였던 적은 별로 없는 것 같고.. 주로 사자였던 것 같은데.. 그게 내 삶에서 의욕과 추동을 만들어 주는 소중한 에너지의 원천인 것도 맞지만, 모든 경우에 항상 사자라면 그건 지속 가능하지 않고 나에게나 주변에나 좋지 않은 것 같다고 느꼈다. 나이를 조금 먹고 사회생활도 하면서 시간이 지날수록.

그래서 사자의 영혼을 품고 스스로에게 도파민과 동기를 부여하면서도, 기본적으로는 어린아이가 되기 위해 항상 노력하는 것이 좋지 않을까 생각했다. 자신과도 타인과도 불화하지 않으면서. 당연히... 그게 쉽지는 않겠지만... ( ◠‿◠ ) 계속 꾸준히 노력하고 정진하는 과정 자체가 본질이 아닌가 싶다.

쓰다 보니 또 글이 무거워지려고 하는데, 어쨌든 꽤 오랜 시간 베스트셀러 섹션을 곁눈질하며 읽어야지 생각만 했던 책을 드디어 읽어서 뿌듯한 마음이다.

이렇게 책 소비 후기를 가볍고 즐겁게(?) 마무리해 보며.. 앞으로도 음식, 옷, 책, 음악, 공연 여러 소비 후기로 꾸준히 돌아오겠습니다. 🧚🏼♀️